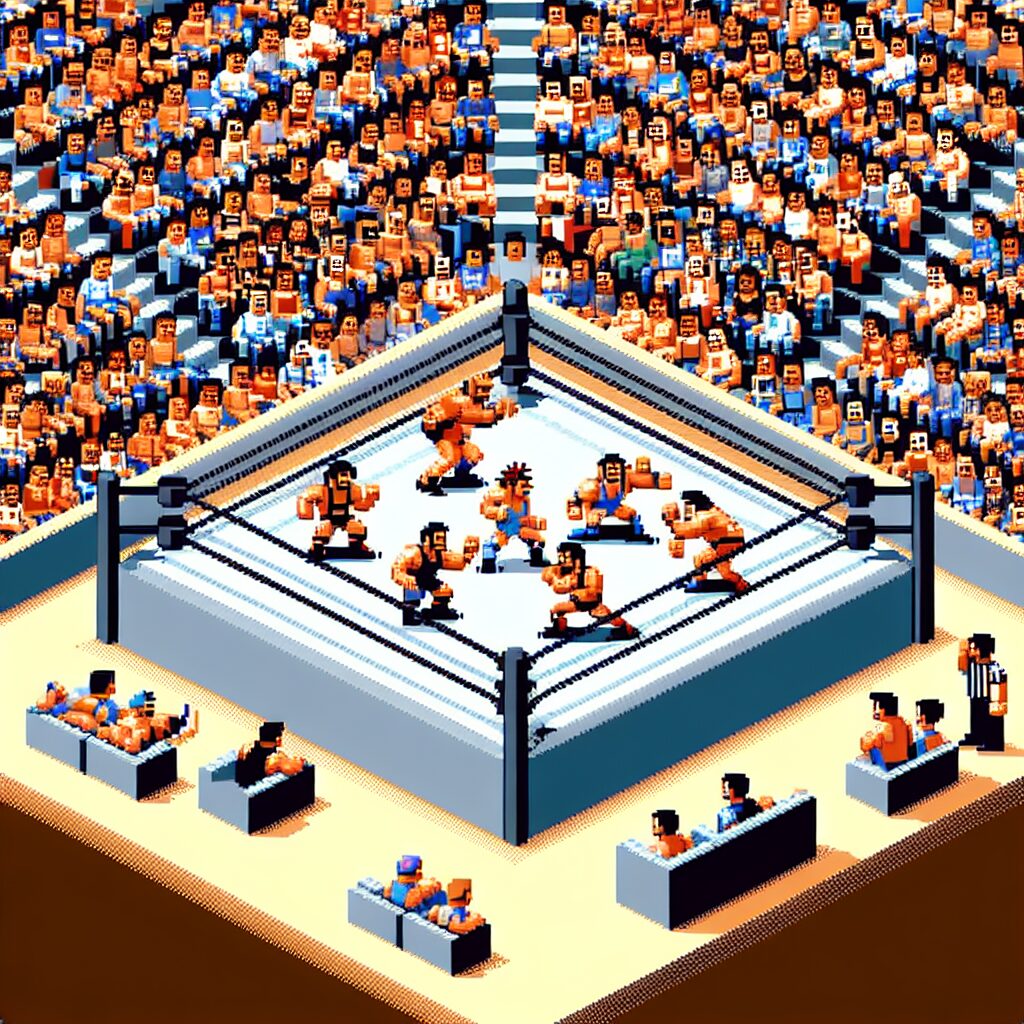

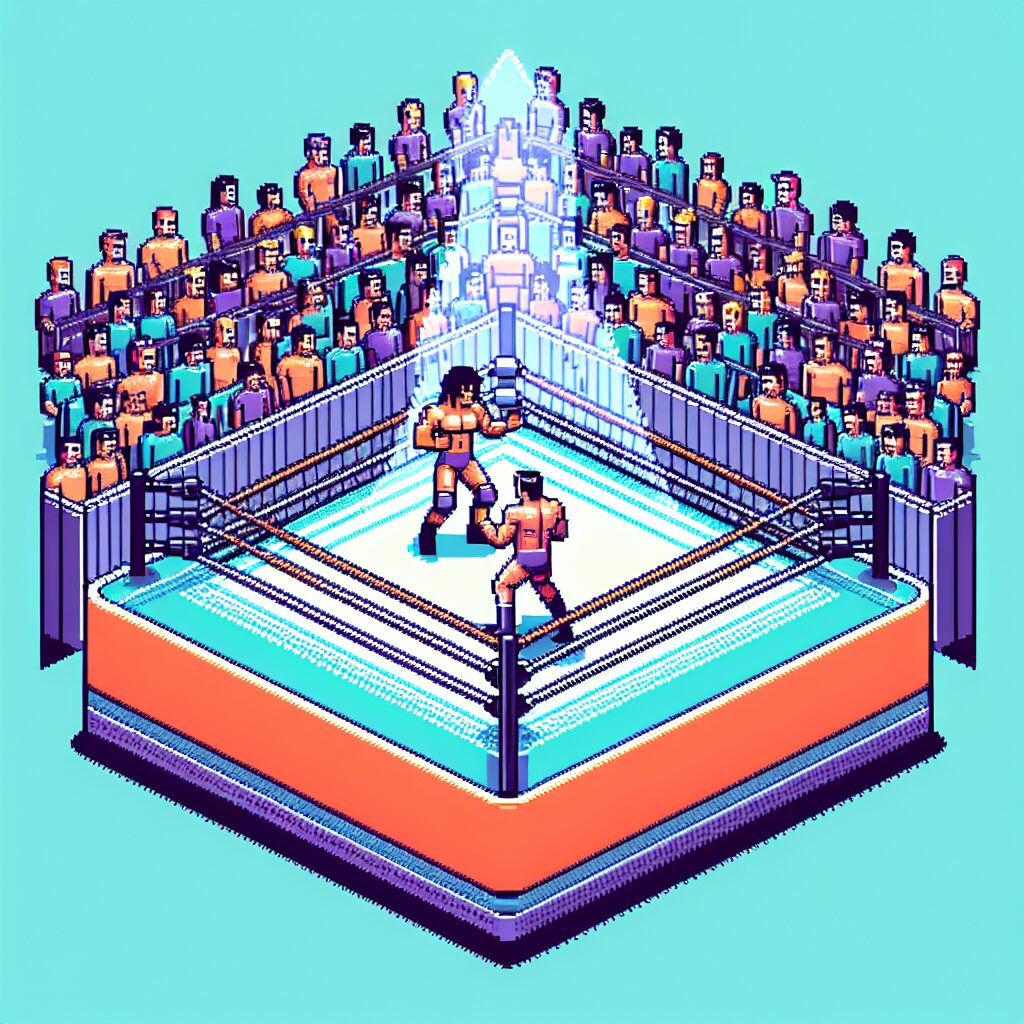

『バーチャル・プロレスリング64』は、実名のプロレスラーや団体を楽しめる3D対戦格闘ゲーム。選手編集機能と多様な団体選択が魅力です。

1. 発売の背景と開発

『バーチャル・プロレスリング64』は、アスミック・エースエンタテインメントよりリリースされたNintendo 64用の3D対戦型格闘ゲームです。

このゲームの開発は、当時まだ株式会社アキという名で知られていた現シンソフィアの手によるものでした。

1997年11月30日に北米版『WCW vs nWo WORLD TOUR』として先行発売され、その数週間後には日本版が1997年12月19日に登場しました。

このゲームは、PlayStationで発売された『バーチャル・プロレスリング』を基にした移植作品でもあります。

特筆すべきは、WCWとnWoに関しては選手名や団体名が実名で登場する点です。

他の選手名はあくまで架空のものであるものの、リネーム機能により実名にカスタマイズ可能でした。

また、選手エディット機能が搭載されており、プレイヤーはオリジナルキャラクターを作成し、ゲームに登場させることができます。

この機能のおかげで、ゲーム内に存在しない実在選手を登録して楽しむことも可能です。

ゲーム内にはWCWやnWo、さらにNSWやEWF、WOW、DAW、ろうかる、LEGENDといった全部で8つの団体が選択可能です。

WCWとnWoは公式ライセンスを取得しており、これにより実名で登場しています。

北米版は日本版と異なりTHQからリリースされましたが、ゲーム内容にほとんど差異はありません。

このゲームは、E3でその年の最優秀格闘ゲーム賞(Fighting Game Of The Year)を獲得するなど、非常に高い評価を受けました。

そして次作『WCW vs nWo REVENGE』でも同賞を受賞し、同一シリーズで2年連続の快挙を達成しました。

このゲームの開発は、当時まだ株式会社アキという名で知られていた現シンソフィアの手によるものでした。

1997年11月30日に北米版『WCW vs nWo WORLD TOUR』として先行発売され、その数週間後には日本版が1997年12月19日に登場しました。

このゲームは、PlayStationで発売された『バーチャル・プロレスリング』を基にした移植作品でもあります。

特筆すべきは、WCWとnWoに関しては選手名や団体名が実名で登場する点です。

他の選手名はあくまで架空のものであるものの、リネーム機能により実名にカスタマイズ可能でした。

また、選手エディット機能が搭載されており、プレイヤーはオリジナルキャラクターを作成し、ゲームに登場させることができます。

この機能のおかげで、ゲーム内に存在しない実在選手を登録して楽しむことも可能です。

ゲーム内にはWCWやnWo、さらにNSWやEWF、WOW、DAW、ろうかる、LEGENDといった全部で8つの団体が選択可能です。

WCWとnWoは公式ライセンスを取得しており、これにより実名で登場しています。

北米版は日本版と異なりTHQからリリースされましたが、ゲーム内容にほとんど差異はありません。

このゲームは、E3でその年の最優秀格闘ゲーム賞(Fighting Game Of The Year)を獲得するなど、非常に高い評価を受けました。

そして次作『WCW vs nWo REVENGE』でも同賞を受賞し、同一シリーズで2年連続の快挙を達成しました。

2. 北米版「WCW vs nWo WORLD TOUR」との関係

バーチャル・プロレスリング64と北米版の関係は非常に興味深いものがあります。

北米版「WCW vs nWo WORLD TOUR」は先行して1997年11月に発売され、日本版である「バーチャル・プロレスリング64」はその直後に登場しました。

この両作品は、発売元こそ異なりますが、内容自体に大きな違いはありません。

その理由の一つとして、ゲームの開発を担当したのが同じ株式会社アキ(現・シンソフィア)であることが挙げられます。

このため、ゲーム内でのプロレス技の再現度やグラフィック、そして操作性についても、ほぼ同等のクオリティが保証されています。

両バージョンともに、プレイヤーは実名で登場するWCWやnWoの選手だけでなく、リネーム機能を使って架空のキャラクターを実在の選手名に変更して遊ぶことができます。

また、選手のエディット機能も搭載されているため、プレイヤー独自のプロレスラーを作成する楽しみも味わえます。

これにより、現実のプロレスラーを自分の手で再現するといった、高いカスタマイズ性と視覚的楽しさを提供しています。

さらに、「WCW vs nWo WORLD TOUR」は、その年のE3において最優秀格闘ゲーム賞を受賞しており、この評価の高さが、ゲームの質の証明とも言えるでしょう。

事実、次作である「WCW vs nWo REVENGE」も同様の評価を受け、2年連続での受賞を果たしています。

これは、シリーズ全体が高水準のエンターテインメント性を維持していることの表れです。

これらの点からも、「WCW vs nWo WORLD TOUR」と「バーチャル・プロレスリング64」の間には、ただ表面的なタイトルの違いを超えた深い繋がりがあると言えるでしょう。

北米版「WCW vs nWo WORLD TOUR」は先行して1997年11月に発売され、日本版である「バーチャル・プロレスリング64」はその直後に登場しました。

この両作品は、発売元こそ異なりますが、内容自体に大きな違いはありません。

その理由の一つとして、ゲームの開発を担当したのが同じ株式会社アキ(現・シンソフィア)であることが挙げられます。

このため、ゲーム内でのプロレス技の再現度やグラフィック、そして操作性についても、ほぼ同等のクオリティが保証されています。

両バージョンともに、プレイヤーは実名で登場するWCWやnWoの選手だけでなく、リネーム機能を使って架空のキャラクターを実在の選手名に変更して遊ぶことができます。

また、選手のエディット機能も搭載されているため、プレイヤー独自のプロレスラーを作成する楽しみも味わえます。

これにより、現実のプロレスラーを自分の手で再現するといった、高いカスタマイズ性と視覚的楽しさを提供しています。

さらに、「WCW vs nWo WORLD TOUR」は、その年のE3において最優秀格闘ゲーム賞を受賞しており、この評価の高さが、ゲームの質の証明とも言えるでしょう。

事実、次作である「WCW vs nWo REVENGE」も同様の評価を受け、2年連続での受賞を果たしています。

これは、シリーズ全体が高水準のエンターテインメント性を維持していることの表れです。

これらの点からも、「WCW vs nWo WORLD TOUR」と「バーチャル・プロレスリング64」の間には、ただ表面的なタイトルの違いを超えた深い繋がりがあると言えるでしょう。

3. 独自の機能と特徴

『バーチャル・プロレスリング64』は、多くのユニークな機能と特徴を持つ格闘ゲームで、多くのファンに支持されています。まず、このゲームの大きな魅力の一つとして挙げられるのが、選手名のリネーム機能です。この機能により、プレイヤーは架空の選手名を実名に変更することが可能です。例えば、実在するプロレスラーをゲーム内に登場させたい場合に、その名前を自分で編集して追加することができます。これにより、よりリアルなプロレス体験を楽しむことができるのです。

また、『バーチャル・プロレスリング64』には選手のエディット機能も搭載されています。この機能は、プレイヤーが自分だけのオリジナルキャラクターを作成できるという、非常にクリエイティブな要素を提供します。これにより、ゲームには存在しない架空のレスラーや、現実世界の選手を模したキャラクターを作ることが可能です。これらのキャラクターを通じて、プレイヤーは自分だけのストーリーを展開させることができるのです。

これらのユニークな機能により、『バーチャル・プロレスリング64』はただの対戦格闘ゲームの枠を超え、多くのユーザーにとって深く長く楽しめる作品となっています。自分だけのプロレス人口を再現できるこのゲームは、自由度の高さとカスタマイズ性の豊かさが特徴的です。発売当時から現在に至るまで、多くのファンに愛され続けている理由がここにあるのではないでしょうか。

4. ゲームに登場する団体

『バーチャル・プロレスリング64』は、多くのプロレスファンに愛されてきた伝説的なゲームです。

その中でも特に注目すべきは、8つの団体が登場する点です。

この多様な団体の存在は、ゲームの奥深さとプレイヤーの没入感を大いに引き立てています。

まず、『バーチャル・プロレスリング64』に登場する団体は、WCW(World Championship Wrestling)とnWo(New World Order)が公式ライセンスによって実名で登場します。

この二大団体は、当時のプロレス界において非常に人気があり、ゲームプレイヤーにとっても親しみやすさという点で大きな魅力となっています。

そして、それ以外の団体、NSW、EWF、WOW、DAW、ろうかる、LEGENDについても、ストーリー性と多様なプレイを提供しています。

特にWCWとnWoが実名で登場することで、当時のプロレスファンにとっては非常に嬉しい要素となりました。

このリアリティと臨場感は、プロレスを愛する人々にとってたまらない魅力です。

さらに、他の団体では架空の選手名が使用されていますが、多くのプレイヤーがリネーム機能を使って、自分だけのオリジナルキャラクターや、実名の選手を登録して楽しむこともできます。

この自由度の高さは、プレイヤーが独自の試合を組み立てる楽しみを提供し、一度ゲームにハマると何度でもプレイしたくなる魅力となっています。

ただ、プレイヤーが選ぶ団体や選手の組み合わせ次第で、毎回異なる試合展開を楽しむことができる点が、このゲームの最大の特徴と言えるでしょう。

また、選手のエディット機能を活用することで、現実には存在しない団体や架空の団体を自分で作り上げることも夢ではありません。

これにより、プロレス愛好者がさらにゲーム世界にのめり込むことができるのです。

このように、『バーチャル・プロレスリング64』における8団体の登場は、単なるゲーム要素にとどまらず、プレイヤーが新たなプロレスの世界を体験できる絶好の機会を提供しているのです。

その中でも特に注目すべきは、8つの団体が登場する点です。

この多様な団体の存在は、ゲームの奥深さとプレイヤーの没入感を大いに引き立てています。

まず、『バーチャル・プロレスリング64』に登場する団体は、WCW(World Championship Wrestling)とnWo(New World Order)が公式ライセンスによって実名で登場します。

この二大団体は、当時のプロレス界において非常に人気があり、ゲームプレイヤーにとっても親しみやすさという点で大きな魅力となっています。

そして、それ以外の団体、NSW、EWF、WOW、DAW、ろうかる、LEGENDについても、ストーリー性と多様なプレイを提供しています。

特にWCWとnWoが実名で登場することで、当時のプロレスファンにとっては非常に嬉しい要素となりました。

このリアリティと臨場感は、プロレスを愛する人々にとってたまらない魅力です。

さらに、他の団体では架空の選手名が使用されていますが、多くのプレイヤーがリネーム機能を使って、自分だけのオリジナルキャラクターや、実名の選手を登録して楽しむこともできます。

この自由度の高さは、プレイヤーが独自の試合を組み立てる楽しみを提供し、一度ゲームにハマると何度でもプレイしたくなる魅力となっています。

ただ、プレイヤーが選ぶ団体や選手の組み合わせ次第で、毎回異なる試合展開を楽しむことができる点が、このゲームの最大の特徴と言えるでしょう。

また、選手のエディット機能を活用することで、現実には存在しない団体や架空の団体を自分で作り上げることも夢ではありません。

これにより、プロレス愛好者がさらにゲーム世界にのめり込むことができるのです。

このように、『バーチャル・プロレスリング64』における8団体の登場は、単なるゲーム要素にとどまらず、プレイヤーが新たなプロレスの世界を体験できる絶好の機会を提供しているのです。

5.まとめ

「バーチャル・プロレスリング64」は、今なおプロレスゲームの金字塔として、その名をとどめています。このゲームは1997年にアスミック・エースエンタテインメントより日本で発売され、株式会社アキ(現・シンソフィア)が開発しました。当時のゲームとしては画期的で、リアルなプロレスの動きを忠実に再現した3D対戦格闘ゲームでした。PlayStation版の進化版とも言えるこの作品は、北米では『WCW vs nWo WORLD TOUR』として知られています。実際のWCWやnWoの選手名を使うことができ、多くのファンに支持されました。特筆すべきは、選手のエディット機能です。この機能により、プレイヤーは自分だけのプロレスラーを作成できるため、より深いゲーム体験が可能になりました。また、ゲーム内で使用可能な8つの団体が登場し、その中でもWCWとnWoについては公式ライセンスを取得していたため、実名のままゲーム内に登場しています。日本版はTHQから発売され、内容に差異はないものの、国ごとの特有のライセンスの問題をクリアしつつも、その質の高さから高く評価されています。このゲームはその年のE3で最優秀格闘ゲーム賞を受賞しており、続編の「WCW vs nWo REVENGE」でも同様に受賞を果たしたことで、一躍ゲーム史に名を馳せる作品となりました。時代を超えて受け継がれる名作として、「バーチャル・プロレスリング64」は今でも多くのプレイヤーに愛され続けています。再びこのゲームを手に取り、プロレスラーたちの熱い戦いに熱狂したくなるのです。

「バーチャル・プロレスリング64」は、その革新的な機能と多様な団体でのプレイが可能な点で高い評価を得続けている名作です。プロレスファンのみならず、格闘ゲーム愛好者にも一度は触れてほしいタイトルであり、最新のゲームにはない懐かしい魅力を感じさせてくれます。当時の技術で再現されたリアルな動きや、選手のエディット機能など、今も色あせることのない魅力はゲームファンにとって宝物と言えるでしょう。この記事を通じて、再びこの作品の素晴らしさを見つめ直していただければ幸いです。