1. ゲームの基本概要

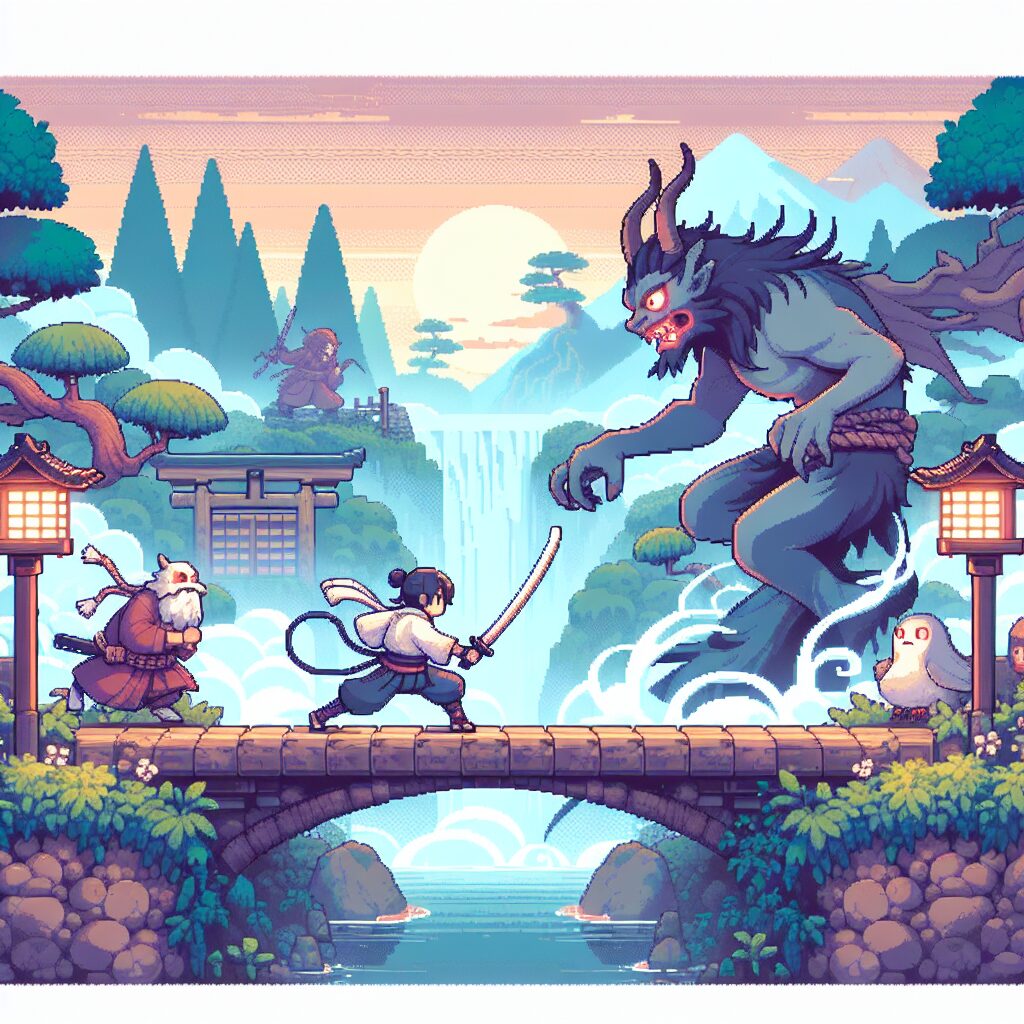

舞の使命は、学校に遅刻しないよう早朝から通学路を歩きながら、封印を解かれた妖怪たちを竹刀や特別なダッシュ攻撃を駆使して倒すことです。基本の攻撃としては、竹刀による通常攻撃と、HPを消費することで発動できる特殊なダッシュ攻撃があります。ゲームには時間経過の要素もあり、午前4時から時計が刻まれ、9時までに最終ボス「マケンポー」を倒して学校にたどり着くことがプレイヤーの目標です。もし9時を過ぎてしまうと、舞は遅刻し、プレイヤーはバッドエンドを迎えることになります。

開発はアフェクトによって行われ、ゲームデザインやプログラムは、タイトーの『ニンジャキッズ』で有名な石指武が担当しました。また、音楽は『ウルトラマン』などで知られる和久田貴浩が手掛けています。この精鋭チームによって、テンポよくスリリングなアクションゲームが展開されます。

さらに続編として、1995年にはスーパーファミコン用ソフト『負けるな! 魔剣道2』、1998年にはPC-FX用ソフト『負けるな! 魔剣道Z』が発売されましたが、これらはアクションゲームからジャンルがシフトし、対戦型格闘ゲームやロールプレイングゲームへと進化を遂げています。特に『魔剣道2』はPlayStationにも移植され、そのドラマティックな展開が高く評価されています。また、これを原作としたOVAもリリースされ、多くのファンを魅了しました。

2. 開発スタッフと音楽

また、音楽面では和久田貴浩氏の貢献が非常に大きいです。彼は以前にスーパーファミコン用ソフト『ウルトラマン』の音楽を担当しており、その経験を活かして『負けるな!魔剣道』でもプレイヤーの心を引き寄せる楽曲を作り上げました。ゲームの緊迫感や、ステージごとの雰囲気にぴったり合った音楽は、まさに和久田氏ならではの作品といえるでしょう。

これらの要素が結びつき、プレイヤーにとって魅力的な体験を提供していることが、『負けるな!魔剣道』の人気の秘訣です。石指氏と和久田氏が生んだゲームデザインと音楽の調和により、単に遊ぶだけでなく、感動や驚きを何度も感じられる作品になっています。

3. ゲームシステムの特徴

その特徴的なシステムの一つが、時間経過の概念を取り入れている点です。

ゲームは午前4時から始まり、午前9時までに7つのステージをクリアしなければなりません。

最後のボスであるマケンポーを倒して学校に登校することが目的です。

もし時間内に間に合わなければ、プレイヤーは遅刻としてバッドエンドを迎えてしまいます。

こうした制限の中でのプレイは、まるで本当に学校に遅刻しそうになる緊張感を味わうことができます。

攻撃手段には、竹刀による通常攻撃とHPを消費するダッシュ攻撃があります。

また、攻撃ゲージが溜まることでより強力な攻撃を繰り出すことができます。

この攻撃ゲージのシステムは、プレイヤーに戦略的な選択を要求するものとなっています。

例えば、通常攻撃でゲージを温存しつつ、ここぞという時に強力な攻撃を繰り出すといった駆け引きが可能です。

さらに、ステージ中には様々な妖怪たちが登場し、彼らを倒すことが剣野舞の使命です。

通学路を舞台に、日常と非日常が交錯するこの世界で、プレイヤーは妖怪退治という独自のアドベンチャーを楽しむことができます。

攻撃方法のバリエーションや、時間制限の中での戦略的なプレイが、このゲームの大きな魅力の一つとなっています。

4. シリーズ続編とその進化

さらに、『負けるな!魔剣道2』はPlayStationにも移植され、より多くのユーザーが楽しめるようになりました。この移植版では、ゲームのグラフィックやサウンドが強化され、より洗練された体験を提供しています。また、『2』を原作としたOVAも制作され、ゲームの世界観がアニメーションによってさらに広がりました。これにより、多くのファンがゲームのストーリーやキャラクターにより深く感情移入できたのです。

シリーズが進化を遂げる中で、『負けるな!魔剣道』シリーズはマルチプラットフォームへの展開を実現しました。これにより、様々なゲーム機でその楽しさを体験できるようになり、多くのプレイヤーに愛されるシリーズとして地位を確立しました。

5. まとめ

このゲームでは、魔剣道となった女子高生の剣野舞を操り、学校への遅刻を避けつつ、復活した妖怪を退治していくというユニークな設定が魅力です。

竹刀を使って行う通常攻撃や、HPを消費するダッシュ攻撃、そして時間経過の要素が組み込まれており、プレイヤーには戦略的なアクションが求められます。

日本国内のみならず、北米でも『Kendo Rage』として発売され、多くのファンを獲得しました。

続編やOVA化、移植版などのメディア展開も非常に活発で、作品の魅力をさらに広げる一助となっています。

『負けるな!魔剣道』は、ゲームの愛好者にとっても、その時代のゲーム文化を知るうえで貴重なタイトルであり、今でも色褪せることのない輝きを放っています。