1. 『ワギャンランド』とは

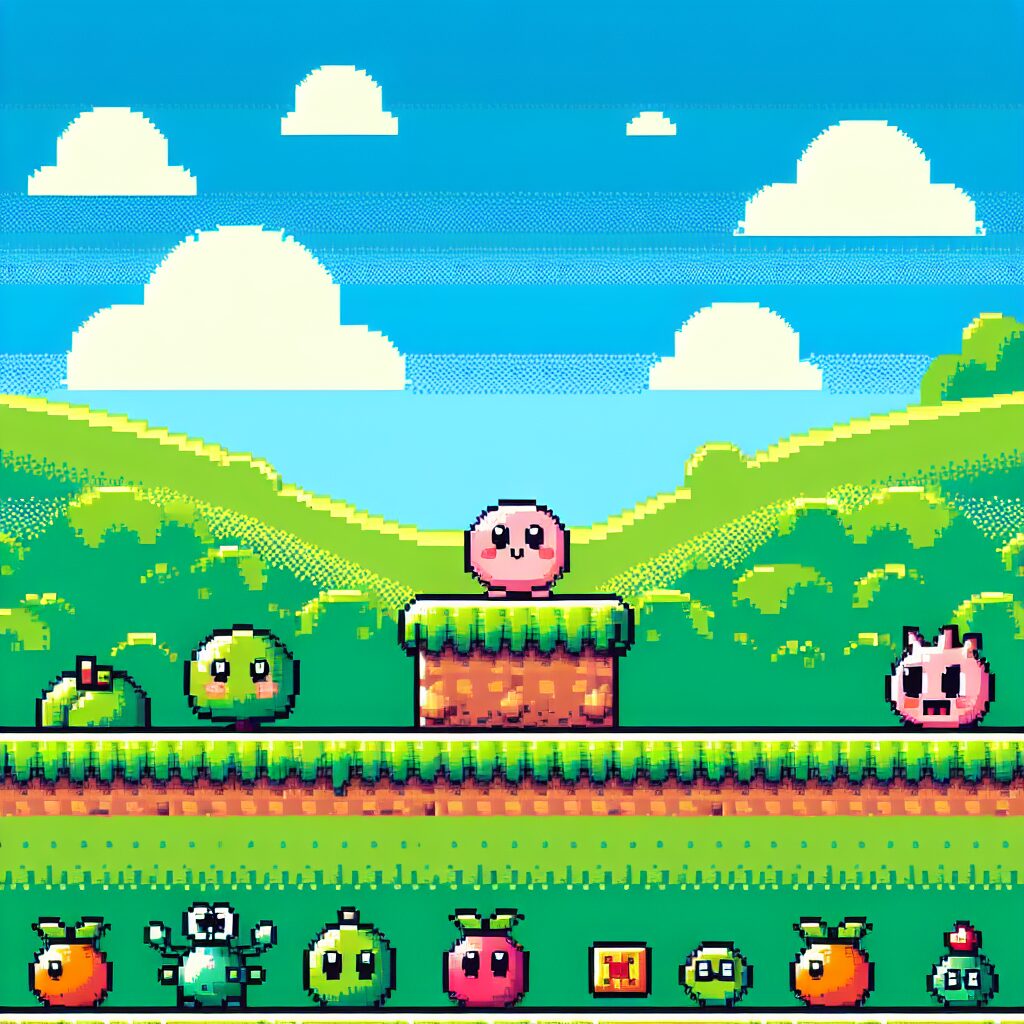

『ワギャンランド』は、1989年にナムコ(現在のバンダイナムコエンターテインメント)から発売されたファミリーコンピュータ用アクションゲームのシリーズです。

当時の家庭用ゲーム機の中でも「ナムコット ファミリーコンピュータゲームシリーズ」第50弾としてリリースされ、ファンを魅了しました。

主人公は、1987年に同社の『エレメカ』に初めて登場したキャラクター「ワギャン」で、彼は音波を使って敵に挑みます。

ただし、この攻撃では敵を直接倒すことはできません。

戦闘は、斬新な手法を取り入れたしりとりや神経衰弱といったミニゲームで行われ、多くのゲーマーから支持を集めました。

このミニゲームこそがシリーズの人気の一因となったのです。

発売された『ワギャンランド』シリーズは続編が数多く、以下のタイトルがあります。

当時の家庭用ゲーム機の中でも「ナムコット ファミリーコンピュータゲームシリーズ」第50弾としてリリースされ、ファンを魅了しました。

主人公は、1987年に同社の『エレメカ』に初めて登場したキャラクター「ワギャン」で、彼は音波を使って敵に挑みます。

ただし、この攻撃では敵を直接倒すことはできません。

戦闘は、斬新な手法を取り入れたしりとりや神経衰弱といったミニゲームで行われ、多くのゲーマーから支持を集めました。

このミニゲームこそがシリーズの人気の一因となったのです。

発売された『ワギャンランド』シリーズは続編が数多く、以下のタイトルがあります。

『ワギャンランド』 (ファミコン, 1989年2月9日)

『ワギャンランド2』 (ファミコン, 1990年12月14日)

『スーパーワギャンランド』 (スーパーファミコン, 1991年12月13日)

『ワギャンランド3』 (ファミコン, 1992年12月8日)

『スーパーワギャンランド2』 (スーパーファミコン, 1993年3月25日)

『ワギャンパラダイス』 (スーパーファミコン, 1994年12月16日)

『メガ・ワギャンランド』 (S!アプリ, 2005年8月12日)

『ひらめきアクション ちびっこワギャンの大きな冒険』 (ニンテンドーDS, 2009年1月29日)

これらのタイトルは、日本国内で幅広く愛されましたが、海外でのリリースはありませんでした。

その大きな理由として、日本の言葉遊びを取り入れた「しりとり」要素が海外展開において難しかったことが挙げられます。

しかし、その独自のゲームシステムとキャラクターが日本国内では根強い支持を得ています。

さらに、体力制ではなくアクションの難易度が低めのゲーム性が、初心者からベテランまで幅広いゲームファンに親しまれてきました。

その大きな理由として、日本の言葉遊びを取り入れた「しりとり」要素が海外展開において難しかったことが挙げられます。

しかし、その独自のゲームシステムとキャラクターが日本国内では根強い支持を得ています。

さらに、体力制ではなくアクションの難易度が低めのゲーム性が、初心者からベテランまで幅広いゲームファンに親しまれてきました。

2. ワギャンのゲームシステム

『ワギャンランド』シリーズは、単なるアクションゲームの枠を超えて、プレイヤーにユニークな体験を提供しました。

このゲームは、一般的なアクションゲームの要素に加え、しりとりや神経衰弱といった知的なミニゲームを組み合わせることで、他にはないオリジナルなゲームシステムを構築しています。

ボス戦がミニゲーム形式で行われる点は特に印象的で、アクションゲームでは珍しい試みです。

ゲームにおけるライフや体力の概念がないのも、このシリーズのユニークな点です。

プレイヤーは、敵やトラップに接触するとすぐにミスとなってしまい、ミスが即失点につながります。

このため、プレイヤーは慎重にゲームを進める必要がありますが、その分、ステージ構成やジャンプのしやすさからアクションゲームとしての難易度は低めに設計されています。

また、『ワギャンランド』のもう一つの魅力は、そのジャンプ能力の高さです。

プレイヤーキャラクターであるワギャンは、ステージを効率よく移動できる作りとなっており、アクションゲームとしての爽快感を損なわないようになっています。

ただし、このジャンプの高さにも注意が必要であり、時に選択と戦略を求められます。

プレイヤーはこれらの要素を駆使しながら、知力とひらめきを発揮してステージを攻略していくことになります。

このように、反射神経だけでなく知的要素が強調されたゲームデザインが、多くのプレイヤーの心を捉えた理由の一つです。

日本で愛された『ワギャンランド』シリーズは、特異なゲームシステムとユニークな遊び方で、今もなお多くの人々の記憶に残り続けています。

このゲームは、一般的なアクションゲームの要素に加え、しりとりや神経衰弱といった知的なミニゲームを組み合わせることで、他にはないオリジナルなゲームシステムを構築しています。

ボス戦がミニゲーム形式で行われる点は特に印象的で、アクションゲームでは珍しい試みです。

ゲームにおけるライフや体力の概念がないのも、このシリーズのユニークな点です。

プレイヤーは、敵やトラップに接触するとすぐにミスとなってしまい、ミスが即失点につながります。

このため、プレイヤーは慎重にゲームを進める必要がありますが、その分、ステージ構成やジャンプのしやすさからアクションゲームとしての難易度は低めに設計されています。

また、『ワギャンランド』のもう一つの魅力は、そのジャンプ能力の高さです。

プレイヤーキャラクターであるワギャンは、ステージを効率よく移動できる作りとなっており、アクションゲームとしての爽快感を損なわないようになっています。

ただし、このジャンプの高さにも注意が必要であり、時に選択と戦略を求められます。

プレイヤーはこれらの要素を駆使しながら、知力とひらめきを発揮してステージを攻略していくことになります。

このように、反射神経だけでなく知的要素が強調されたゲームデザインが、多くのプレイヤーの心を捉えた理由の一つです。

日本で愛された『ワギャンランド』シリーズは、特異なゲームシステムとユニークな遊び方で、今もなお多くの人々の記憶に残り続けています。

3. 過去のシリーズ作品

『ワギャンランド』は1989年、ナムコ(現在のバンダイナムコエンターテインメント)からファミリーコンピュータ用に発売され、アクションゲームとして多くのファンを魅了してきました。初代『ワギャンランド』は「ナムコット ファミリーコンピュータゲームシリーズ」の第50弾として登場し、その独特なゲームシステムで話題を集めました。このゲームシリーズの主人公であるワギャンは、1987年にナムコの『エレメカ』に登場したキャラクターで、音波を駆使した攻撃方法が特徴です。敵を直接倒すことができないため、ボス戦では知力やひらめきが試されるしりとりや神経衰弱といったミニゲームで対決します。続編もこれらの特異なゲーム機能を受け継ぎつつ、さらに進化したゲームプレイを提供しています。

過去のシリーズ作品は以下のように展開されています。『ワギャンランド』は1989年にファミコンで発売された後、Wiiのバーチャルコンソールで2008年、Wii Uで2014年、そして2020年にはNintendo Switchソフト『ナムコットコレクション』に収録されており、長い年月を経てもその魅力を失っていません。さらに、『ワギャンランド2』や『スーパーワギャンランド』、『ワギャンランド3』など、ファミコンやスーパーファミコンを中心に続編が多くリリースされました。S!アプリで配信された『メガ・ワギャンランド』や、ニンテンドーDS用ゲーム『ひらめきアクション ちびっこワギャンの大きな冒険』など、多彩なプラットフォームでもその世界観が広げられています。

このゲームが多くの人々に愛され続けた理由の一つは、優れたゲームバランスにあるといえます。ワギャンは敵や罠に触れるとミスになりますが、ジャンプ力が高く比較的易しいステージが特徴で、アクションゲーム特有の難易度の高さが控えめになっています。さらに、しりとりや神経衰弱といった、反射神経だけでなく知的要素を盛り込んだミニゲームが特徴です。残念ながら、このシリーズは日本独自の言語文化に根ざしているため、海外での展開は限定的でした。特に、しりとりは日本特有の遊びであるため、海外向けに再開発するのが困難で、これが世界市場でのリリースが進まなかった一因ということです。そのため『ワギャンランド』シリーズは今でも日本国内で深く愛されています。

4. 海外展開と制約

『ワギャンランド』シリーズは、日本国内で絶大な人気を誇る一方で、海外展開には至りませんでした。

その理由の一つは、日本の文化に根ざしたゲーム要素、「しりとり」です。

このミニゲームにおいては、日本語の特性を活かしたワードゲームが中心であり、海外市場に適した形で翻訳することが困難でした。

さらに、しりとり自体が多くの国で概念として普及していないため、現地のプレイヤーにその魅力を正確に伝えることが難しかったのです。

また、日本固有のゲーム文化も影響を与えていました。

『ワギャンランド』は、知力やひらめきを重視する構成となっており、欧米のアクションゲームが持つスリルやスピード感とは異なり、これが逆に日本国内では支持される要因となっていました。

しかし、海外のプレイヤーには必ずしも受け入れられない可能性があることから、海外市場への展開は消極的だったと言えます。

だからこそ、『ワギャンランド』シリーズは、あくまで日本国内市場に向けた独自のゲーム体験を追求しつつ、長く愛される作品としてその地位を固めていったのです。

この戦略は結果として、他の国では味わえないユニークなゲーム体験として、国内ゲーマーに深く刻み込まれることとなりました。

その理由の一つは、日本の文化に根ざしたゲーム要素、「しりとり」です。

このミニゲームにおいては、日本語の特性を活かしたワードゲームが中心であり、海外市場に適した形で翻訳することが困難でした。

さらに、しりとり自体が多くの国で概念として普及していないため、現地のプレイヤーにその魅力を正確に伝えることが難しかったのです。

また、日本固有のゲーム文化も影響を与えていました。

『ワギャンランド』は、知力やひらめきを重視する構成となっており、欧米のアクションゲームが持つスリルやスピード感とは異なり、これが逆に日本国内では支持される要因となっていました。

しかし、海外のプレイヤーには必ずしも受け入れられない可能性があることから、海外市場への展開は消極的だったと言えます。

だからこそ、『ワギャンランド』シリーズは、あくまで日本国内市場に向けた独自のゲーム体験を追求しつつ、長く愛される作品としてその地位を固めていったのです。

この戦略は結果として、他の国では味わえないユニークなゲーム体験として、国内ゲーマーに深く刻み込まれることとなりました。

5. まとめ

『ワギャンランド』シリーズは、1989年にナムコ(現在のバンダイナムコエンターテインメント)から発売されたファミコン用アクションゲームから始まりました。

このゲームは、かわいらしいキャラクターと独特のゲームシステムで、多くのファンを魅了しました。

ワギャンというキャラクターは、音波を使った攻撃を駆使するが敵を倒すことはできず、ボス戦ではしりとりや神経衰弱といったミニゲームが展開されるなど、ユニークな要素が満載です。

シリーズの各作品は、その革新的な要素で、リリース当時のプレイヤーに新しい体験を提供してきました。

特に、『ワギャンランド』や『スーパーワギャンランド』など、それぞれのタイトルは異なるプラットフォームで発売され、多くの人に親しまれてきました。

2000年代に入ってからも、バーチャルコンソールや最新のコンソール向けにリリースが続いており、懐かしさと新しさを兼ね備えています。

このシリーズは、特に日本の文化に根付いたゲーム体験を提供しており、しりとりなど日本独特の言葉遊びを取り入れたことで、国内の多くの層から支持を受けました。

しかし、こうした日本らしい要素が海外展開を難しくしたことも事実です。

海外では日本独自の文化を理解することが難しいため、日本でのみ親しまれるゲームとしての地位を確立しました。

今後も、リメイクや新作が期待される中で、『ワギャンランド』はそのユニークな要素を活かして現代のプレイヤーにも新しい魅力を提供することが期待されています。

このゲームは、かわいらしいキャラクターと独特のゲームシステムで、多くのファンを魅了しました。

ワギャンというキャラクターは、音波を使った攻撃を駆使するが敵を倒すことはできず、ボス戦ではしりとりや神経衰弱といったミニゲームが展開されるなど、ユニークな要素が満載です。

シリーズの各作品は、その革新的な要素で、リリース当時のプレイヤーに新しい体験を提供してきました。

特に、『ワギャンランド』や『スーパーワギャンランド』など、それぞれのタイトルは異なるプラットフォームで発売され、多くの人に親しまれてきました。

2000年代に入ってからも、バーチャルコンソールや最新のコンソール向けにリリースが続いており、懐かしさと新しさを兼ね備えています。

このシリーズは、特に日本の文化に根付いたゲーム体験を提供しており、しりとりなど日本独特の言葉遊びを取り入れたことで、国内の多くの層から支持を受けました。

しかし、こうした日本らしい要素が海外展開を難しくしたことも事実です。

海外では日本独自の文化を理解することが難しいため、日本でのみ親しまれるゲームとしての地位を確立しました。

今後も、リメイクや新作が期待される中で、『ワギャンランド』はそのユニークな要素を活かして現代のプレイヤーにも新しい魅力を提供することが期待されています。