1. 『桃太郎電鉄』の基本情報

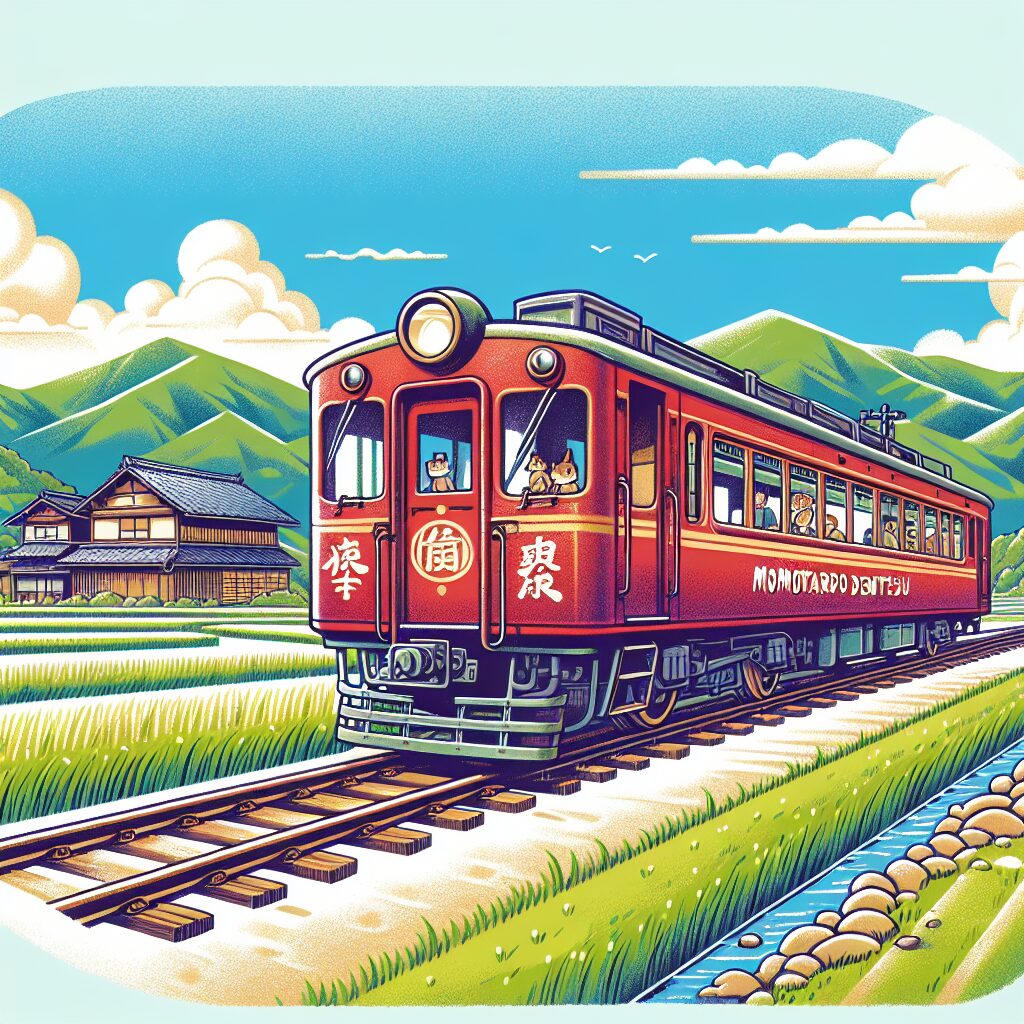

『桃太郎電鉄』は、1988年12月2日にハドソンから発売されたファミリーコンピュータ用のボードゲームソフトです。

当時はまだシリーズの概念が薄かったものの、初期の作品として王道を行くこととなります。

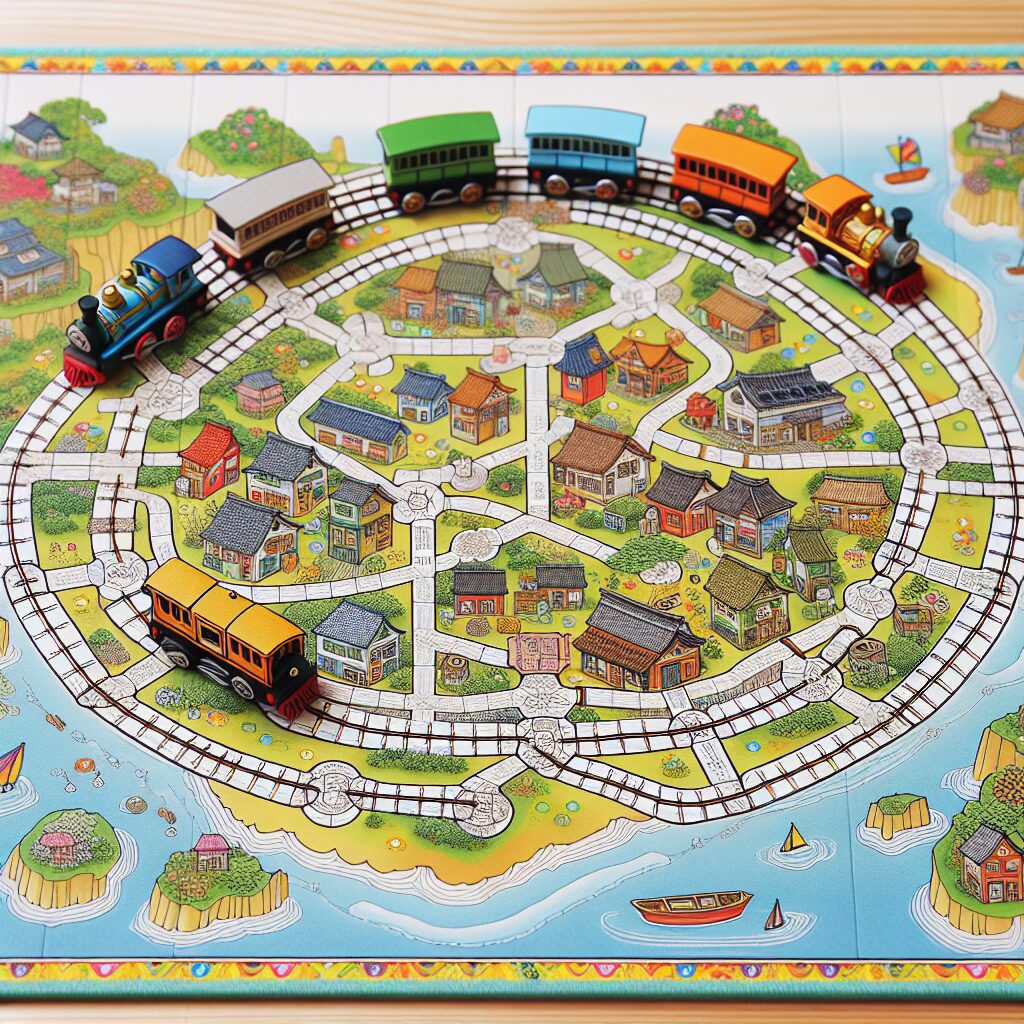

ゲームの舞台は日本全国で、鉄道を駆使しつつ目的地を目指していきますが、面白いポイントはプレイヤーそれぞれの目的地が異なることです。

この特徴がゲームに奥深い戦略性をもたらしています。

さらに、本作には増収となる「プラス駅」と減収となる「マイナス駅」が存在せず、後のシリーズに比べ競争要素が少なめです。

そのため、純粋に物件を手に入れ経営を楽しむことができるようになっています。

ただし、このパターンが確立するまでには、次作『スーパー桃太郎電鉄』を待つことになります。

日本全国を鉄道で巡るという大枠のアイデアは、そのまま後の作品にも継承されました。

次に、『桃太郎電鉄』は、同時期に話題となったRPG『桃太郎伝説』をセルフパロディ化した作品でもあります。

このRPGのチームがそのまま手掛けたため、異なるジャンルながらも親和性が高いです。

この親和性とニッチな題材選びが、シリーズ化へと至った一因でもあるでしょう。

通常『桃太郎伝説』は「桃伝」と略称されるのに対し、このボードゲームは「桃鉄」と呼ばれ、いまでもその愛称で親しまれています。

また、このゲームはハドソン、現在のKDEの登録商標で、8件も登録されています。

「桃太郎電鉄」のスタート地点は東京駅、国からの援助金100万円を得て、さらに200万円相当の鉄道路線を所持するという豪華な始まりです。

各プレイヤーが目指す目的地がそれぞれ異なるため、あらゆる地域の物件駅が対象になっています。

これがまた、ゲームの戦略性を増す要因となっています。

本作は『桃太郎電鉄』シリーズの中でもユニークであり、後の作品へと続く大きな橋渡しの役目を果たしました。

当時はまだシリーズの概念が薄かったものの、初期の作品として王道を行くこととなります。

ゲームの舞台は日本全国で、鉄道を駆使しつつ目的地を目指していきますが、面白いポイントはプレイヤーそれぞれの目的地が異なることです。

この特徴がゲームに奥深い戦略性をもたらしています。

さらに、本作には増収となる「プラス駅」と減収となる「マイナス駅」が存在せず、後のシリーズに比べ競争要素が少なめです。

そのため、純粋に物件を手に入れ経営を楽しむことができるようになっています。

ただし、このパターンが確立するまでには、次作『スーパー桃太郎電鉄』を待つことになります。

日本全国を鉄道で巡るという大枠のアイデアは、そのまま後の作品にも継承されました。

次に、『桃太郎電鉄』は、同時期に話題となったRPG『桃太郎伝説』をセルフパロディ化した作品でもあります。

このRPGのチームがそのまま手掛けたため、異なるジャンルながらも親和性が高いです。

この親和性とニッチな題材選びが、シリーズ化へと至った一因でもあるでしょう。

通常『桃太郎伝説』は「桃伝」と略称されるのに対し、このボードゲームは「桃鉄」と呼ばれ、いまでもその愛称で親しまれています。

また、このゲームはハドソン、現在のKDEの登録商標で、8件も登録されています。

「桃太郎電鉄」のスタート地点は東京駅、国からの援助金100万円を得て、さらに200万円相当の鉄道路線を所持するという豪華な始まりです。

各プレイヤーが目指す目的地がそれぞれ異なるため、あらゆる地域の物件駅が対象になっています。

これがまた、ゲームの戦略性を増す要因となっています。

本作は『桃太郎電鉄』シリーズの中でもユニークであり、後の作品へと続く大きな橋渡しの役目を果たしました。

2. ゲームシステムの特徴

『桃太郎電鉄』は、1988年にファミリーコンピュータ向けにハドソンから発売されたボードゲームで、シリーズの核となる要素はまだ不完全でした。

本作では、プレイヤーの目的地が異なるというユニークなシステムが導入されています。

プレイヤー各自身に異なる目的地が与えられ、それぞれの戦略に基づいて目的地を目指します。

しかし、後のシリーズ作品で重要となる「プラス駅」や「マイナス駅」といった特殊な駅は存在せず、競争の要素が控えめな作風です。

こうした特徴から、本作は後続の『スーパー桃太郎電鉄』ほどのパーティーゲームとしての完成度には至っていませんが、日本全国を巡り各地の物件を経営するといった基本的なアイデアは、その後のシリーズに受け継がれています。

このゲームのもう一つの魅力は、鉄道を使って日本全国を旅し、各地の物件を買収・経営することで、地元名産品を手中に収めるというものです。

自分の資産を増やすためには、地域ごとの特性を考えた戦略が必要となります。

ちなみに、タイトルは桃太郎伝説のセルフパロディとして名付けられました。

本作の主要スタッフは桃太郎伝説と共通しており、その遊び心がタイトルにも反映されています。

本作では、プレイヤーの目的地が異なるというユニークなシステムが導入されています。

プレイヤー各自身に異なる目的地が与えられ、それぞれの戦略に基づいて目的地を目指します。

しかし、後のシリーズ作品で重要となる「プラス駅」や「マイナス駅」といった特殊な駅は存在せず、競争の要素が控えめな作風です。

こうした特徴から、本作は後続の『スーパー桃太郎電鉄』ほどのパーティーゲームとしての完成度には至っていませんが、日本全国を巡り各地の物件を経営するといった基本的なアイデアは、その後のシリーズに受け継がれています。

このゲームのもう一つの魅力は、鉄道を使って日本全国を旅し、各地の物件を買収・経営することで、地元名産品を手中に収めるというものです。

自分の資産を増やすためには、地域ごとの特性を考えた戦略が必要となります。

ちなみに、タイトルは桃太郎伝説のセルフパロディとして名付けられました。

本作の主要スタッフは桃太郎伝説と共通しており、その遊び心がタイトルにも反映されています。

3. 『桃太郎伝説』との関係

『桃太郎電鉄』は1987年に発売されたRPG『桃太郎伝説』から生まれたユニークなボードゲームです。

この両作品は、同じスタッフによって制作されており、その関係性は非常に興味深いものがあります。

まず、『桃太郎電鉄』というタイトル自体が、『桃太郎伝説』のセルフパロディとして企画されたもので、ゲームの世界観やキャラクターがユーモラスに再構成されています。

『桃太郎電鉄』は、「桃鉄」と略され、『桃太郎伝説』は「桃伝」と呼ばれることで区別されています。

この略称の違いからも、両作品がそれぞれ独自の魅力を持ち、愛され続けていることが分かります。

さらに、両作品のクリエイターたちは、異なるゲームジャンルにもかかわらず、一貫して独創的で魅力的なゲーム体験を提供することに成功しています。

これにより、『桃太郎電鉄』と『桃太郎伝説』は、単なるゲームの枠を超えて、日本のゲーム文化の中で特別な位置を占めています。

この両作品は、同じスタッフによって制作されており、その関係性は非常に興味深いものがあります。

まず、『桃太郎電鉄』というタイトル自体が、『桃太郎伝説』のセルフパロディとして企画されたもので、ゲームの世界観やキャラクターがユーモラスに再構成されています。

『桃太郎電鉄』は、「桃鉄」と略され、『桃太郎伝説』は「桃伝」と呼ばれることで区別されています。

この略称の違いからも、両作品がそれぞれ独自の魅力を持ち、愛され続けていることが分かります。

さらに、両作品のクリエイターたちは、異なるゲームジャンルにもかかわらず、一貫して独創的で魅力的なゲーム体験を提供することに成功しています。

これにより、『桃太郎電鉄』と『桃太郎伝説』は、単なるゲームの枠を超えて、日本のゲーム文化の中で特別な位置を占めています。

4. ハドソンの戦略と成功要因

ハドソンが1988年に発売した『桃太郎電鉄』は、当時のボードゲームの中でも革新をもたらした作品でした。

このゲームはファミリーコンピュータ用ソフトとして登場し、日本全国を鉄道で巡り、各地の物件を経営するという斬新なコンセプトを打ち出しました。

このアイデアは、特に日本の地理を使ったゲームとして多くのプレイヤーを魅了しました。

シリーズの基本的なアイデアやゲームルールの多くは、特に後続の作品で大きく発展しましたが、『桃太郎電鉄』の第1作から布石が打たれていました。

ハドソンの戦略は、この新しい形のボードゲームを通じて、プレイヤーに現実の日本を旅するような感覚を提供することでした。

ハドソンの成功要因の一つに、ターゲット層を明確にしたマーケティングが挙げられます。

当時、家庭用ゲーム機は子供だけでなく、家族全員で楽しめるゲームが求められていました。

『桃太郎電鉄』は、そのニーズに応える形で家庭の団らんツールとしての価値を確立。

加えて、誰でも参加できるシンプルなルール設計は、専門知識を持たないプレイヤーも巻き込むことができました。

さらに、パーティーゲームとしての要素も後のシリーズで発展を遂げることになります。

最初の作品では、競争要素は薄く設定されていましたが、これは『スーパー桃太郎電鉄』など次作で補完され、現在のような盛り上がりを見せる要因となりました。

それにより、『桃太郎電鉄』シリーズは長期にわたる人気を誇る存在となったのです。

もう一つの成功要因は、知名度のある既存タイトル『桃太郎伝説』のセルフパロディとしての位置づけだったことです。

この繋がりがファン層の期待を高め、本作の人気にも寄与しました。

『桃太郎電鉄』は単なるゲームではなく、当時の家庭のライフスタイルに合わせた新しいエンターテインメントとして浸透し、ハドソンの戦略が大成功を収めた理由が明らかになります。

このゲームはファミリーコンピュータ用ソフトとして登場し、日本全国を鉄道で巡り、各地の物件を経営するという斬新なコンセプトを打ち出しました。

このアイデアは、特に日本の地理を使ったゲームとして多くのプレイヤーを魅了しました。

シリーズの基本的なアイデアやゲームルールの多くは、特に後続の作品で大きく発展しましたが、『桃太郎電鉄』の第1作から布石が打たれていました。

ハドソンの戦略は、この新しい形のボードゲームを通じて、プレイヤーに現実の日本を旅するような感覚を提供することでした。

ハドソンの成功要因の一つに、ターゲット層を明確にしたマーケティングが挙げられます。

当時、家庭用ゲーム機は子供だけでなく、家族全員で楽しめるゲームが求められていました。

『桃太郎電鉄』は、そのニーズに応える形で家庭の団らんツールとしての価値を確立。

加えて、誰でも参加できるシンプルなルール設計は、専門知識を持たないプレイヤーも巻き込むことができました。

さらに、パーティーゲームとしての要素も後のシリーズで発展を遂げることになります。

最初の作品では、競争要素は薄く設定されていましたが、これは『スーパー桃太郎電鉄』など次作で補完され、現在のような盛り上がりを見せる要因となりました。

それにより、『桃太郎電鉄』シリーズは長期にわたる人気を誇る存在となったのです。

もう一つの成功要因は、知名度のある既存タイトル『桃太郎伝説』のセルフパロディとしての位置づけだったことです。

この繋がりがファン層の期待を高め、本作の人気にも寄与しました。

『桃太郎電鉄』は単なるゲームではなく、当時の家庭のライフスタイルに合わせた新しいエンターテインメントとして浸透し、ハドソンの戦略が大成功を収めた理由が明らかになります。

5. まとめ

『桃太郎電鉄』は、ボードゲームの楽しさとRPGの要素を見事にミックスした作品で、1988年12月2日にハドソンから発売されました。

第一作目であるこのゲームは、ユーザーに新しい体験を提供し、家族や友人と時間を共有できるユニークな方法を提示しました。

桃太郎をテーマにしたこのゲームは、その後の多くの続編を生み出し、プレイヤーたちを魅了し続けています。

シリーズの基盤を築いた『桃太郎電鉄』ですが、現行の作品に見られる多くの要素は、実は2作目以降で確立されたものです。

ただし、日本全国を鉄道で巡り、各地の物件を経営するという基本的なアイデアは、この初代作品から続いています。

当時としては画期的だったこのコンセプトは、現在に至るまで進化し続けています。

ゲームの特徴として、スタート地点は東京駅であり、各プレイヤーが異なる目的地を持っている点が際立っています。

プレイヤーは鉄道路線を経営しながら、目的地を目指して旅を続け、特定の物件を巡って戦略を練ることが求められます。

このようなゲーム設計は、プレイヤーのリーダーシップや戦略的思考を引き出すものであり、競争をよりエキサイティングなものにしています。

『桃太郎電鉄』は、単なるボードゲームの枠を越えて、日本の地理や文化を楽しみながら学べる要素も含んでおり、これが世代を超えて愛される理由のひとつでもあります。

未来においても新たな挑戦を続け、さらなる進化を遂げることでしょう。

このゲームの旅は、まだまだ続いていきます。

第一作目であるこのゲームは、ユーザーに新しい体験を提供し、家族や友人と時間を共有できるユニークな方法を提示しました。

桃太郎をテーマにしたこのゲームは、その後の多くの続編を生み出し、プレイヤーたちを魅了し続けています。

シリーズの基盤を築いた『桃太郎電鉄』ですが、現行の作品に見られる多くの要素は、実は2作目以降で確立されたものです。

ただし、日本全国を鉄道で巡り、各地の物件を経営するという基本的なアイデアは、この初代作品から続いています。

当時としては画期的だったこのコンセプトは、現在に至るまで進化し続けています。

ゲームの特徴として、スタート地点は東京駅であり、各プレイヤーが異なる目的地を持っている点が際立っています。

プレイヤーは鉄道路線を経営しながら、目的地を目指して旅を続け、特定の物件を巡って戦略を練ることが求められます。

このようなゲーム設計は、プレイヤーのリーダーシップや戦略的思考を引き出すものであり、競争をよりエキサイティングなものにしています。

『桃太郎電鉄』は、単なるボードゲームの枠を越えて、日本の地理や文化を楽しみながら学べる要素も含んでおり、これが世代を超えて愛される理由のひとつでもあります。

未来においても新たな挑戦を続け、さらなる進化を遂げることでしょう。

このゲームの旅は、まだまだ続いていきます。