1. MOTHERの誕生とゲームデザイン

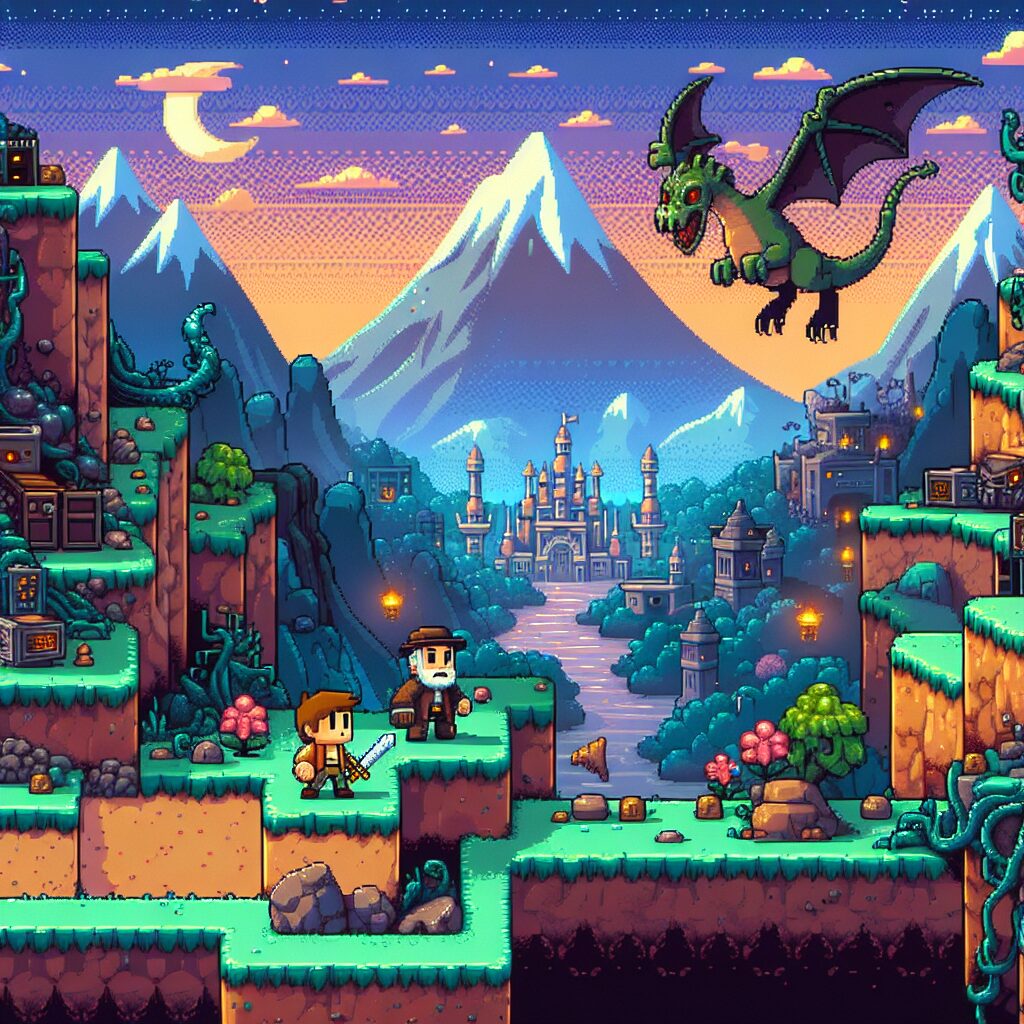

『MOTHER』シリーズの成功は、コピーライターとして既に高い評価を受けていた糸井がゲームデザインにおいてもその手腕を発揮したことが起因しています。彼は、現実のアメリカの要素を取り入れることで、プレイヤーに親しみやすい世界観を作り出しました。多くのゲームが中世ヨーロッパ風のファンタジー世界を舞台にした中で、現代アメリカを舞台にした本作は非常に画期的でした。糸井が目指したのは、ただのゲームではなく、物語を楽しむことができる体験だったのです。

2. ストーリーとキャラクター設定

物語は、主人公たちが集めたメロディを元に夢の国マジカントの女王・クイーンマリーを助け、最終的には強大な敵であるギーグとの対峙へと突き進んでいきます。このプロセスを通じて、プレイヤーは物語だけでなくキャラクターたちの成長や感情の変化を目の当たりにすることができます。

3. ゲームの特徴とシステム

ランダムエンカウント方式で敵と遭遇する度に戦闘画面に切り替わりますが、キャラクターの行動がオートで進行するオートバトル機能が、スムーズなプレイを実現します。

これにより、初心者でも手軽に楽しむことができます。

そして、通常のRPGではあまり見られない銀行システムが導入されています。

敵に勝利しても即座にお金を手に入れることはできず、パパが主人公の銀行口座に振り込むというユニークな設定があり、戦略を組み立てる楽しさがあります。

さらに、全滅時には所持金が半分になるか、セーブポイントから再開できるかを選べるシステムも特徴的です。

これにより、プレイヤーはより慎重な行動を求められます。

また、中に入れる建物と入れない建物が区別されている点も、街の探索を深く楽しむ要素となっています。

4. パッケージとロゴデザイン

また、タイトルロゴにおける「MOTHER」の「O」の部分は、実にリアルな地球の形を模して描かれています。このデザインアイデアは、糸井氏から聞いた「母」や「マザーシップ」というキーワードから高田が連想し、地球をモチーフにしたものです。これは高田の事務所にあった地球儀の写真を基にしており、実際の地球とは異なる配置に意図的にデザインされました。このようなデザインは、単に視覚的な美しさを追求するだけでなく、ゲームのテーマやストーリーを視覚的に表現する役割も果たしています。

この『MOTHER』のパッケージデザインは、当時のゲームパッケージの中でも極めて異彩を放つものであり、ストーリー重視のRPGらしさを十二分に伝えることに成功しました。まるでパッケージ自体がプレイヤーに語り掛けるような、その独特な存在感は、いまだにファンの心に深く刻まれています。高田氏の手掛けたデザインは、その後もシリーズ続編に深い影響を与え続けていきました。

5. まとめ

このゲームは1980年代のアメリカを舞台に、SFファンタジーとポップミュージック、カートゥーン風のキャラクターデザインが融合した作品です。

プレイヤーは、アメリカの架空の町に住む主人公の少年として、怪奇現象の謎を解き明かす冒険に挑みます。

物語は、主人公が曽祖父の研究と関連する不可思議な現象を調査し、仲間と共にさまざまな冒険を繰り広げる内容です。

発売当時、一倉宏による「エンディングまで、泣くんじゃない。

」というキャッチコピーが話題を集め、のちに移植されることによって再び人気が高まりました。

2015年には、米国での「任天堂ワールド・チャンピオンシップ2015」で糸井重里氏が登場し、Wii Uバーチャルコンソールでの配信が発表され、多くのプレイヤーに再び愛されることになりました。

『MOTHER』はそのカルト的人気に支えられ、時代を超えて愛され続ける名作です。

このゲームは、従来のRPGの枠を超えた独特な世界観と革新的な要素を持ち、それがプレイヤーたちを引き込みました。

糸井重里氏の独自の視点が生かされたデザインとストーリーテリングが、現在でも多くのファンに語り継がれています。