1. 快傑ヤンチャ丸とは?

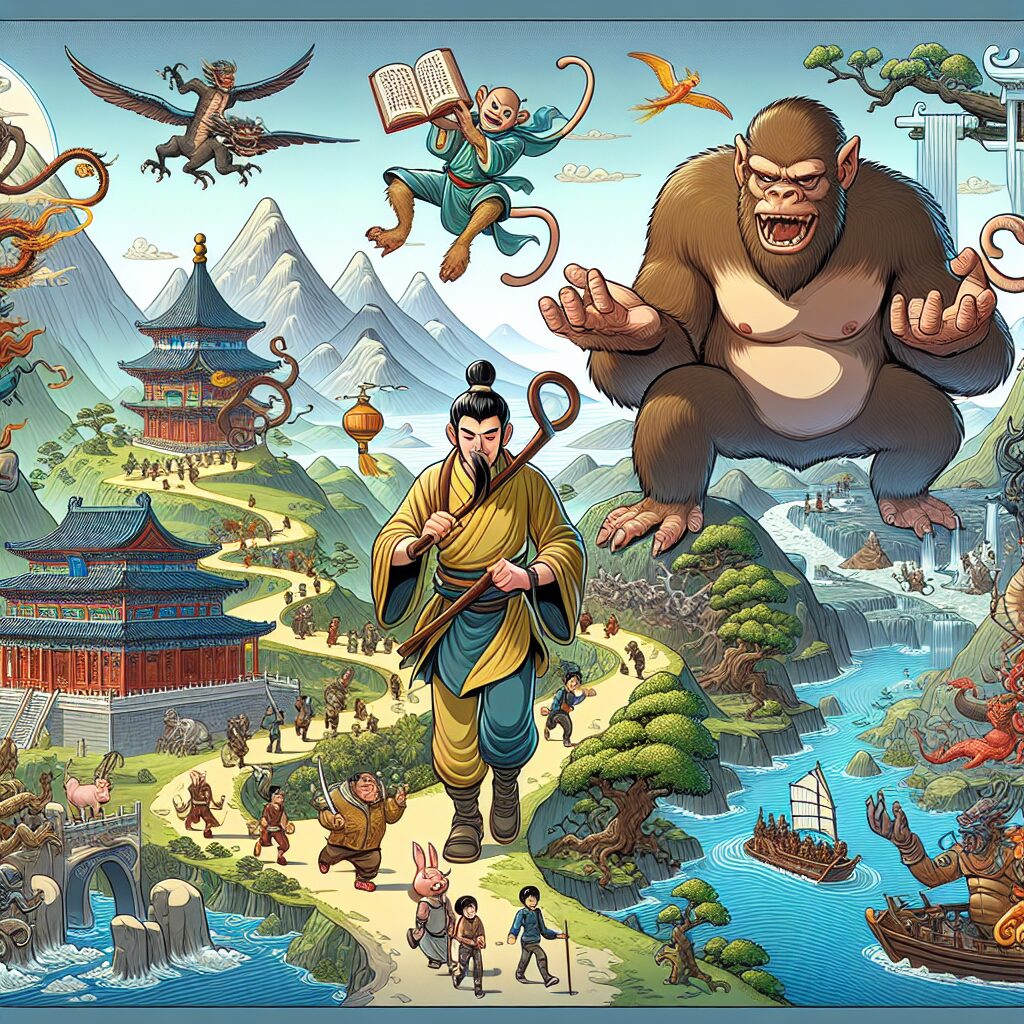

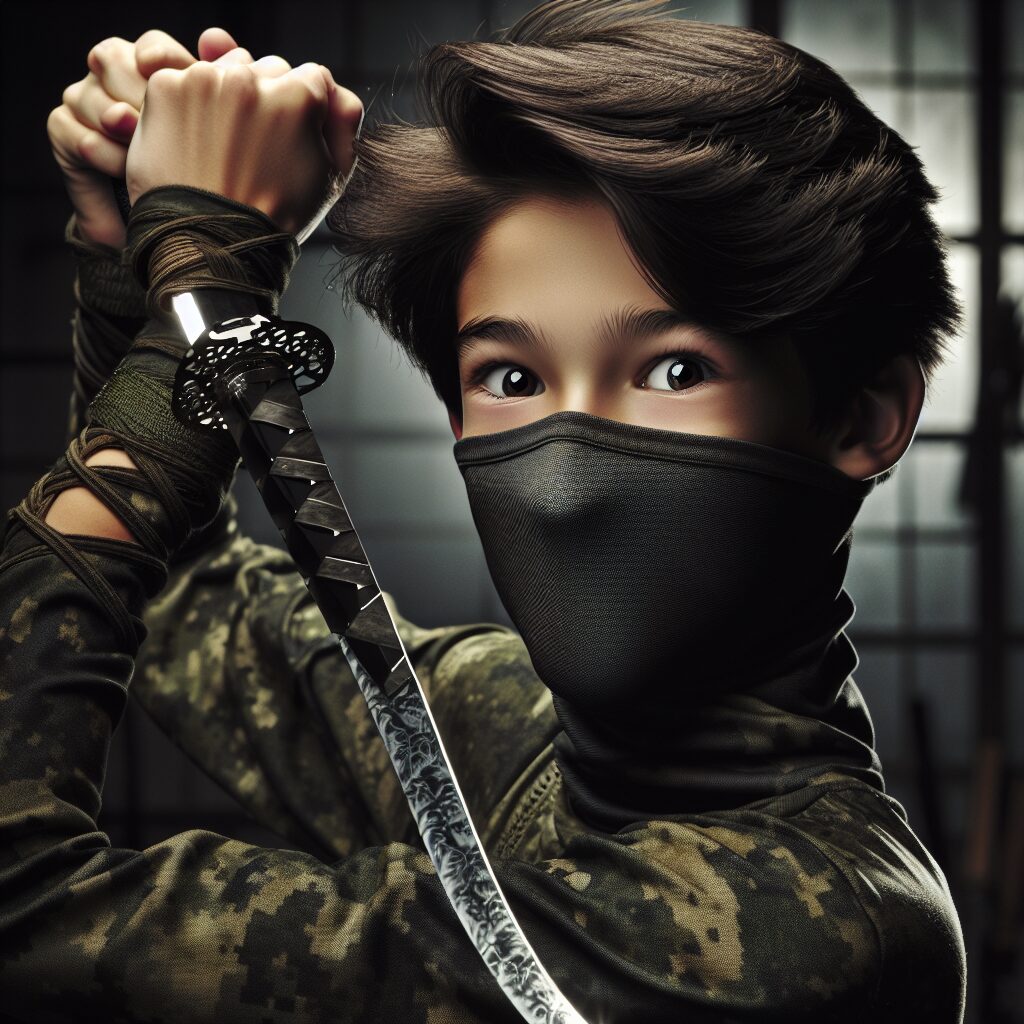

ゲームプレイでは、ヤンチャ丸は様々な技を駆使してステージを駆け抜けます。忍者の象徴であるジャンプの技や、特有のスキルを用いながらプレイヤーは敵の大群を切り抜けます。そのステージデザインも多彩で、鮮やかな色彩に満ちた幻想的な世界観を楽しむことができます。これにより、国家でも珍しいコメディタッチの忍者アクションが展開されます。特に敵キャラクターやボスのデザインは非常に個性的で、一度見たら忘れられない印象を残します。このため、快傑ヤンチャ丸は数々のシンボリックなキャラクターを生み出しました。

さらに、快傑ヤンチャ丸の音楽は当時のファンにとって特に印象深いものです。オープニングやステージクリアの楽曲は、心に焼き付くメロディとして今も語り継がれています。リズミカルで親しみやすいサウンドトラックは、多くのプレイヤーにとってノスタルジックな思い出の一部となっています。

このような魅力あふれる作品は、1988年のリリース以降も広がりを見せました。続編やスピンオフ作品が誕生し、それぞれ異なるプラットフォームへと移植された結果、さらなるゲーム性の向上やビジュアルの進化が実現しました。これにより、新たなファン層を獲得し続けることができました。また、キャラクターたちはさまざまなメディアに登場し続け、多くのファンに支持されています。快傑ヤンチャ丸は、単なるゲームを超え、1980年代のゲーム文化そのものを象徴する存在となっています。

2. ゲームの特徴とプレイスタイル

本作は、プレイヤーが忍者のヤンチャ丸を操作して、ステージごとに存在する様々な敵や障害を乗り越えていくというシンプルながらも奥深いゲームデザインが展開されます。

プレイヤーはヤンチャ丸としてジャンプや忍者特有のスキルを駆使し、敵を倒して目的地へと到達します。

ゲームのプレイスタイルは、俊敏さと戦略が求められるものです。

ヤンチャ丸の操作性は軽快で、ステージ内のアイテムを駆使すればさらに有利にプレイを進めることができます。

その一方で、各ステージには様々なトリックやトラップが仕掛けられており、プレイヤーの対応力を試されます。

これらの要素が組み合わさることで、プレイヤーは絶えず新鮮でやり応えのある体験を味わうことができるのです。

また、『快傑ヤンチャ丸』のステージデザインは非常に多様で、プレイヤーを飽きさせない工夫が随所に施されています。

色彩豊かでコミカルな雰囲気が漂うこのゲーム世界は、一度プレイすればその魅力に引き込まれること間違いありません。

これらの素晴らしい特徴こそが、『快傑ヤンチャ丸』が何世代にもわたり愛され続けている理由なのです。

3. 魅力的なステージとキャラクターデザイン

各ステージには、ユニークな敵キャラクターやボスが配置されています。これらのキャラクターは、ただ単にプレイヤーの障害として存在するのではなく、そのユニークなデザインがプレイヤーに強い印象を残します。特にボスキャラクターの中には、少し奇抜でありながら愛嬌のある姿をしており、倒すのが惜しく感じられるほどです。

色彩の豊かさとデザインの緻密さが相まって、プレイヤーは五感を刺激されながらゲームを進めていくことができます。視覚的な魅力だけでなく、各ステージでの音楽もまた、その魅力を一層引き立てています。音楽とデザインが絶妙に組み合わさることによって、『快傑ヤンチャ丸』の世界は更に深みを増していくのです。

このように魅力的なステージデザインにより、プレイヤーは何度でもこの世界に没入したくなります。そして、その独特なキャラクターたちがいるからこそ、快傑ヤンチャ丸は時を超えて愛され続ける名作となっています。

4. 記憶に残るサウンドトラック

1980年代のゲームミュージックといえば、チップチューンの黎明期としても知られていますが、その中で『快傑ヤンチャ丸』は独特のメロディをもって、多くのプレイヤーの耳に馴染む音楽を提供しました。これらの楽曲は、シンプルでありながらも印象的で、ゲームをプレイしていた時間を鮮明に蘇らせる力を持っています。

特筆すべきは、その音楽の持つ普遍性。リリース当時から現在に至るまで、これらの楽曲は色褪せることなく、多くの人々に愛され続けています。ゲームの枠を超えて、音楽のみが独り歩きすることがあるほど、その旋律の力強さは際立っています。

また、ゲームの進行に応じて変化するBGMは、プレイヤーに新たな挑戦を予感させたり、緊張感を与えたりと、感情の起伏を豊かに彩る役割を果たしていました。音楽とゲームプレイが一体となったこの体験こそが、多くのファンを虜にし、『快傑ヤンチャ丸』を名作たらしめた理由の一つでもあるのです。

現代においても、リメイクやリバイバル企画が行われる際には、この音楽の要素がそのまま引き継がれており、新旧のファンを結びつける架け橋ともなっています。それほどまでに、このサウンドトラックは『快傑ヤンチャ丸』という作品の中核を成しているのです。

5. 続編とメディア展開

まず、続編の開発によってゲーム性が大きく向上しました。オリジナルのゲームプレイにさらなる深みが加えられ、ステージ構成や敵キャラクターのデザインも一新されています。特に、最新の技術を駆使して改良されたグラフィックは、色鮮やかで視覚的に楽しめるものとなっています。プレイヤーは、より魅力的な世界でヤンチャ丸を操作することができ、プレイ中の没入感が格段に増しました。

続編はアーケードゲームとしてだけでなく家庭用ゲーム機や携帯ゲーム機でも遊ぶことができるようになり、これにより幅広い層のプレイヤーがアクセス可能となりました。どのプラットフォームでも共通して、ヤンチャ丸の世界に没頭できる設計が施されています。こうした手法によって、ヤンチャ丸はますます多くのプレイヤーから支持を集めています。

また、キャラクターのメディア展開は多岐にわたります。漫画やアニメ、フィギュアといった形でファンを魅了し続けています。特に、アニメ化は新たなヤンチャ丸ファンを生み出し、ますますその人気を拡大する要因となりました。このような多角的な展開により、ファンコミュニティは非常に活発であり、長年にわたり愛され続ける作品となっています。

『快傑ヤンチャ丸』は、単なるゲームに留まらず、ゲームの歴史として重要な一ページを刻んでいます。その革新性とキャラクターの魅力は、1980年代を象徴する存在として、今後も語り継がれていくことでしょう。

まとめ

その登場は、多くのゲームプレイヤーやファンにとって、懐かしさとともに新たな発見をもたらします。

まず、このゲームを語る上で欠かせないのが、独特なキャラクターデザインと耳に残る軽快な音楽です。

当時の日本のゲーム市場において、忘れがたい印象を残し、多くの心を掴みました。

物語の中心を担うのは、快傑ヤンチャ丸という若い忍者で、彼の冒険は、古典的な忍者アクションにユーモアやファンタジーが巧みに盛り込まれています。

これにより、プレイヤーはヤンチャ丸を操作し、多様なステージを攻略しながら、敵や障害を乗り越えていく楽しさを味わいました。

特に、ゲームのステージデザインは多様性に富み、色鮮やかであり、どこか幻想的でコミカルな世界観がプレイヤーを虜にしました。

さらに、個性豊かな敵キャラクターやボスデザインも、この作品の大きな魅力の一つとして挙げられます。

また、ゲームミュージックは、当時の作品の中でも特に心に残るもので、オープニングやステージクリア時のメロディーは、多くのファンにとって至福の瞬間を提供しました。

時を経て続編やスピンオフとしても進化を遂げ、家庭用や携帯ゲーム機への移植も行われ、より多くのプレイヤーに楽しんでいただけるものとなりました。

快傑ヤンチャ丸の登場から年月が経ちましたが、その魅力と影響力は増すばかりで、今なおさまざまなメディアで愛されるキャラクターたちの生き続ける象徴となっています。

これからも、快傑ヤンチャ丸が私たちの記憶に残り続けることを願っています。